Rosario itu masih mengamit di tanganku. Dalam genggamanku dia berputar, sehaluan dengan bait-bait nama Tuhan yang bertasbih dari bibirku. Bibir kering yang terlalu lama tidak disirami air. Liurku juga telah kering, bahkan sering sekali kerongkonganku terasa sakit. Panas membumbung tinggi, matahari seperti sejengkal di atas ubun-ubun.

Rosarioku adalah tasbih yang unik, terukir dari biji-biji korma yang telah dikeringkan. Korma adalah makanan yang disukai nabiku, aku menjadikannya sebagai rosario sebagai bentuk cinta walau aku tetap memakan gandum yang telah menjadi roti. Cuma sesekali aku memakan korma, aku tidak begitu suka dengan sesuatu yang manis kecuali susu dengan tambahan sedikit gula.

Tidak cuma biji korma. Aku juga menyimpan segenggam pasir dari tanah yang pernah disinggahi oleh nabiku. Pasir itu kumasukkan ke dalam sebuah kantung yang kukalungkan dileherku. Sesekali jika cintaku telah begitu melangit maka aku berdiam sejenak, kutundukkan kepalaku ke tanah lantas kantung pasir itu kuciumi. Aku seperti sedang menciumi kaki nabiku.

Aku cinta nabiku.

Guru sering bercerita, dulu. Dia pernah kata bahwa nabiku adalah manusia suci, yang dosanya terampunkan dahulu, sekarang, dan masa akan datang. Nabiku adalah pecinta Tuhan sejati. Walau Tuhan telah mengampunkan segala dosa-dosanya, namun nabiku tidak langsung naik kepala. Dia tetap tekun bercinta dengan Tuhannya. Saban malam dikorbankan tidurnya demi Tuhannya. Pernah ditanya mengapa hal demikian dia lakukan, dan engkau tahu jawabnya? “Tidak bolehlah aku menjadi hamba yang bersyukur?”

Selalu, setiap mendengarkan cerita guruku perihal nabi aku menangis. Tak pernah mampu kutahan tangis ini. Semenjak itu timbul rasa cintaku kepada nabi.

Aku pun sedang mencari Tuhan, seperti yang nabiku lakukan. Bukannya aku tidak percaya dengan petuah-petuah yang nabiku ajarkan, namun aku ingin merasakan pengalaman yang nabiku alami. Dan satu pengalaman yang benar-benar ingin aku rasakan adalah pengalaman menemukan. Menemukan sebuah nama, nama yang keseratus.

Aku baru pulang dari rumah Tuhan. Dari sanalah aku mengambil segenggam pasir yang sekarang berkalung di leherku ini. Dari sana, aku menemukan sejuta ketenangan yang tidak kutemukan di kampungku dulu. Rasanya waktu berputar begitu cepat. Aku terlalu sering larut di dalam sujud di lantai rumah Tuhanku itu. Saat itu aku mengerti, mengapa nabiku dulu menikmati setiap sujud hingga rela mengorbankan waktu bermalamnya.

Cinta mampu membutakan apapun. Bahkan nabimu.

Kembali ke nama yang keseratus. Aku dulu pernah mendengarkan sebuah kisah, tentang Tuhan yang memberitakan 99 nama-Nya kepada umat manusia. Namun, cuma satu nama yang Dia simpan khusus kepada para kekasih-Nya. Entah mengapa, aku ingin menjadi kekasih Tuhan itu. Aku ingin menjadi dia yang Dia cintai.

Guruku, yang dulu sering menceritakan tentang nabi yang aku cintai itu, dia adalah salah seorang yang telah menemukan nama yang keseratus. Aku pernah mencoba-coba guruku itu, karena saat itu aku tidak mempercayainya. Pikirku, dia cuma membual untuk menaikkan pamornya di hadapan semua murid. Aku tanya, “bukankah dengan mengetahui nama yang keseratus, Tuhan tidak akan pernah menolak doa kita, Guru?”

Guruku tersenyum, “Ya!”

“Kalau begitu, pintalah sebuah mukjizat kepada Tuhan. Aku ingin engkau bisa terbang sekarang juga.”

Semua murid melihatku. Aku tidak peduli. Semua murid melihatku. Aku tidak peduli. Semua murid melihatku. Aku tahu apa yang ada di dalam hati mereka, tentu mereka dengki, pastilah mereka sinis dengan kelancanganku terhadap guru. Seperti awal aku katakan, aku tetap tidak peduli.

Guru tertawa. Terbahak dengan nyaring sampai aku bingung. Kenapa dia tertawa?

“Apa pentingnya sebuah mukjizat?” tanyanya dengan senyuman ramah. “Tuhan tidak butuh semua mukjizat, cuma manusia bodoh yang membutuhkan. Makanya Tuhan memberikan mukjizat kepada para nabi agar kaum mereka yang bodoh percaya tentang suatu kuasa di luar kekuasaan mereka.

“Dan kau tentu bukan orang yang bodoh bukan?” Guruku tersenyum aneh.

Aku memang terkadang angkuh, namun seperti tersihir, aku termakan perangkap guruku. Aku yang tidak peduli dengan semua orang mulai aneh, aku takut mereka menganggapku bodoh.

“Untuk apa mukjizat, jika aku adalah mukjizat itu sendiri?” Guruku melanjutkan bualannya. Lalu kemudian tertawa. Kemudian semua murid ikut tertawa, kecuali aku.

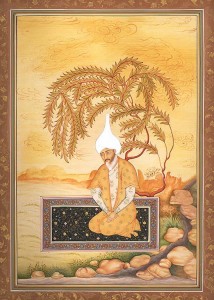

Pada suatu malam, ketika aku mulai bosan dengan segala tingkah guruku yang terlalu sering membual itu. Yang tidak malu berbohong telah mendapatkan nama Tuhan yang keseratus — entah memang ada pikirku, saat itu aku hendak buang air kecil. Ketika sudah selesai dan hendak kembali, aku terlihat kamar guruku. Kamar itu terang sekali, begitu bercahaya. Takut-takut, dengan kaki berjinjit, aku mendekati kamar guru. Saat itu aku terkesima. Guruku ternyata bukan pembohong. Saat itu aku melihat, dia bersujud di tanah, namun tidak menyentuh tanah. Dia melayang. Terbang.

Mulai malam itu aku mengubah semua persepsiku terhadap guru. Semua wejangannya aku ikuti, aku turuti. Semua kata dari lisannya aku catat dengan seksama. Semua murid heran. Aku tidak peduli. Dan guruku sepertinya mahfum, dia lebih sering tersenyum kepadaku, dan sering menepuk pundakku.

Dari cerita guruku tentang 99 nama Tuhan, juga tentang nama yang keseratus. Aku menjadi percaya, bahwa Tuhan tidak cuma disebut dengan satu nama. Kita semua boleh memanggilnya dengan nama apa saja. Dan Tuhan mengajari kita dengan beberapa nama agar kita mencintainya lewat nama-nama itu. Agar kita menjadi kesatuan dengan setiap nama.

Salah satu nama Tuhanku adalah Rahim. Dia yang penyayang. Tuhanku adalah Tuhan yang paling penyanyang. Dia cukupkan udara bagiku agar aku tidak kesusahan, dan tegakkan punggung-punggungku agar aku mampu berdiri serta berlari. Dia kuatkan rahang-rahang dan gigiku agar aku mampu mengunyah dari apa-apa yang Dia tumbuhkan dari bumi. Agar aku tetap hidup, untuk tetap mencintai-Nya.

Hidup dan takdir membuatku berjalan melintasi semua benua. Aku sudah pernah berjalan di jalan-jalan yang dulu pernah dilalui oleh nabiku. Bahkan aku sudah mengambil sebagian tanah untuk aku kantungkan, yang terkadang aku cium bila gelojak rindu itu tiba. Aku pun sudah ke negeri di mana manusia-manusia dibalikkan, dan ke negeri di mana mereka ditenggelamkan. Aku sudah melintasi semua negeri, dan sekarang takdir menjalankan aku ke dataran tertinggi bumi. Himalaya.

Di sini aku bertemu Aini. Lelaki India yang memuji nama Tuhannya dengan sebutan “El” setiap hari.

Namaku Aini. Aku berarti api. India mencintai api, bagi mereka api menghapus segala dosa. Api adalah dewa. Api membakar semua sifat-sifat buruk mereka. Ketika mereka mengelilingi api, bukan engkau lihat mereka memujanya, yang mereka puja adalah Atman di balik segala api, dia yang Esa yang menciptakan api. Dia yang membersihkan kekotoran manusia dengan api. Kau pun pernah mendengar, tentang Ibrahim yang lolos dari api, karena kemurnian hatinya kepada Tuhan hingga Tuhan bebaskan dia dari siksa api.

“Kenapa lantas kau selalu menyebut El dalam rapalan doamu?”

“Bagiku, El adalah nama Atmanku, seperti engkau menyebut nama Tuhanmu dengan bahasa yang berbeda. Cuma manusia yang membedakan Tuhan dengan nama dan bahasa, padahal yang menciptakan segala nama dan bahasa adalah Tuhan. Syahdan engkau diam, Tuhan akan tetap paham engkau sedang memanggil nama-Nya.”

Dia lebih khusyuk daripada aku dalam memanggil nama Tuhan. Walau nama Tuhannya dan Tuhanku berbeda, terkadang aku iri. Mengapa dia bisa begitu semangat dengan nama Tuhan yang aku anggap sesat.

“Kathmandu!” Panggilnya pada suatu petang. Namaku memang Kathmandu. Itu nama baru yang diberikan oleh guruku. Katanya, ada takdir perjalanan dengan nama baru pilihannya itu.

Aku melihatnya berlari cepat ke arahku. Pasti ada sesuatu yang penting yang hendak disampaikannya. “Kathmandu!” Teriaknya lagi.

Sepertinya dia berlari dengan jarak yang cukup jauh. Aku menebak dari beratnya napas yang dia hembuskan, juga dari peluh yang membahasi seluruh badannya itu. Dia mengamit lenganku erat, membuatku sakit. Hampir ingin aku hempaskan lengan kasarnya itu.

“Demi El, kau harus menemani aku!” Tangannya tambah mengeras mengcengkram lenganku.

“Aku dengar, Tuhan ada di puncak tertinggi dunia. Di negeri ini! Aku ingin membuktikan hal tersebut.” Katanya cepat, terburu. “Kau harus temani aku untuk membuktikannya!”

“Tidak mungkin, pasti orang yang berkata padamu itu bohong,” aku tak percaya.

“Terserah!” Mukanya menegang. “Kau cuma harus temani aku.”

Saat itu, aku tiada punya kuasa untuk menolak. Entah takdir buruk apa yang menimpaku, akhirnya aku menyetujui tentang ide perjalanan ke puncak gunung ini untuk bertemu Tuhan. Aku selalu menduga, kalau pun Tuhan ada di balik gunung-gunung, Dia cuma ada di Sina. Tempat ketika Dia menampakkan diri dalam wujud api kepada Musa. Bukan di Himalaya.

Aku dan Aini telah ada di puncak gunung Himalaya. Dan aku cuma terdiam mematung memperhatikan tingkah anehnya. Dia berlompat-lompat memanggil nama Tuhannya. Beribu kali sudah dia memanggil nama “El” tetapi tiada sahutan apa-apa di langit sana. Langit tetap biru, dan sekelilingku tetap dingin dengan tanah yang ditutupi salju.

“Kathmandu! Teriakkan nama El sekeras yang engkau bisa. Teriak!”

Aku tidak ingin sirik. Aku pun mulai meneriakkan nama Tuhan, namun dengan bahasa dan nama yang aku percayai. Entah gubahan hati yang bagaimana, tiba-tiba aku terserang rasa rindu yang teramat sangat setelah nama Tuhan pun aku rapalkan ribuan kali. “Tuhan! Tuhan! Tuhan!”

Aku pun memanggil nama Tuhan dengan 99 nama yang aku tahu dan aku hapalkan. Berteriak. Berteriak. Berteriak. Entah suasana yang bagaimana, aku menjadi teramat rindu. Teramat rindu. Teramat rindu. Teramat rindu. Susah aku jabarkan bagaimana luapan rasa rindu yang berhimpun di dadaku.

Aku terus memanggil Tuhan, bahkan rindu membuat air mataku berlimpah. Aku yang tidak percaya entah bagaimana seperti mulai percaya. Hatiku berkata, akan datang Tuhan hari ini, di depanku, di puncak gunung ini. Dan perasaan itu semakin dekat.

Kemudian tiba-tiba langit pun mendadak lebih cerah dari semula. Saat itu aku seperti merasakan berada di dalam kumpulan cahaya. Cahaya yang sama terang seperti bertahun silam aku saksikan di kamar guruku. Cahaya yang begitu hangat lagi menentramkan. Aku yang dipenuhi oleh kerinduan.

Lalu langit seolah mulai terbuka. Dari atas sana, muncul burung-burung aneh dengan mata seperti kucing, indah, liar. Tubuh mereka kokoh, dan paruh mereka runcing dan tajam. Warna mereka hitam.

Burung-burung itu terus berputar. Mereka ada ribuan, membentuk pusaran hitam yang begitu besar. Namun, aku tidak takut. Kerinduan dan jawaban serta keinginan bertemu Tuhan tidak membuatku takut sedikit pun.

“AKU DATANG UNTUK KALIAN!” Selaksa suara nan gagah memenuhi ruang-ruang langit.

“AKULAH KERINDUAN! KEMARI, TEMUI AKU!”

Aku terpana. Agak samar aku rasakan, perasaan gatal menjalari punggungku. Namun aku tidak menggaruk. Kerinduan, keterpanaan, telah menghipnotisku. Dari punggungku, sepasang sayap hitam, kokoh, dan lebar telah tumbuh. Aku mencoba mengepakkannya. Awalnya agak berat, namun semakin dikepak, semakin ringan.

Kepakanku semakin kuat dan cepat. Aku semakin terangkat ke atas. Bisa aku melihat, Aini ternyata telah memiliki sayap yang sama denganku dan dia pun telah mencoba untuk terbang. Tetapi aku tidak peduli. Aku telah begitu tersihir oleh kerinduan, dan sekarang aku akan segera bertemu dengan Dia yang aku rindukan.

Aku terus terbang ke langit. Terbang dengan kecepatan yang melebihi cahaya. Melintasi seluruh galaksi, bahkan ujung dari semesta. Hingga pada suatu titik, aku terhenti, kepak sayapku terhenti sendiri. Aku kini berada di ruangan yang serba terang. Terang yang sama seperti awal langit terbuka tadi. Cahaya yang penuh dengan kerinduan.

Tetapi aku melihat cuma aku yang ada di sana. Kemana Aini? Lelaki yang mengajakku untuk bertemu dengan kerinduan. Lelaki yang merapalkan nama “El” dalam setiap detik kehidupannya. Seharusnya dia bersamaku, atau dia di langit yang lebih tinggi lagi? Karena kerinduannya jelas melebihi kerinduanku.

“HANYA KAMU YANG BERSAMAKU. TEMANMU HANYA INGIN MEMBUKTIKAN AKU ADA, MAKA AKU TELAH MEMBUKTIKAN APA YANG DIA INGINKAN. SEDANGKAN KAMU MEMANGGILKU DENGAN IRAMA KERINDUAN.”

Lututku gemetar. Aku pun bersujud. Tidak berani mengangkat wajahku. Namun, di bawah lututku pun, di hadapan wajahku yang sedang bersujud, Kerinduan tetap ada. Saat itu pikiran tentang nama yang keseratus pupus. Aku tersadar, cinta, kerinduan, kadang tidak perlu nama untuk diucapkan. Bahkan dalam kebisuan, Tuhan akan selalu tahu bahwa engkau sedang menyebut nama-Nya.

Sumber: http://baiquni.net/namaku-kathmandu.html